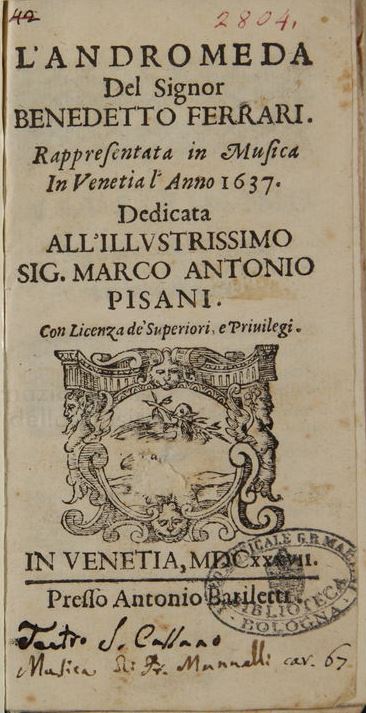

L’Andromeda

Rappresentata in musica

Libretto di Benedetto Ferrari

Musica di Francesco Manelli

Prima esecuzione: carnevale 1637, Venezia, Teatro San Cassiano.

Interlocutori:

| GIUNONE | soprano |

| MERCURIO | tenore |

| ANDROMEDA | soprano |

| NETTUNO | basso |

| PROTEO | basso |

| ASTREA | soprano |

| VENERE | soprano |

| ASTARCO mago | basso |

| GIOVE | basso |

| PERSEO | tenore |

| ASCALÀ cavalier di corte | tenore |

Coro di Ninfe arciere. Coro di Ninfe danzatrici. Coro di Dèi nel cielo.

La scena si finge una spiaggia di mare nell’Etiopia.

Libretto – L’Andromeda

Illustrissimo signore, e padron colendissimo

Andromeda, che fu su le scene, rinacque già son due mesi; su le glorie de’ suoi natali, esce ad accrescersi negl’applausi dell’universo: nell’introdurla con le mie stampe mi son proposto d’assicurarla sotto l’ombra d’un protettore; a fin che principessa sì gloriosa abbia nel nuovo secolo chi l’affidi dall’antiche sciagure. V. s. illustrissima è la scelta a difenderla da gl’infortuni, stimandola via più sicura sotto il suo nome, che sotto la tutela di Giove. L’autore, che ripieno d’ogni virtù, ha potuto nel teatro da sé stesso illustrarla in ogni parte di nobiltà; dopo averla liberata dallo sdegno di Giuno, e sublimatala su le sfere, non avrà forse a desiderarli altra felicità, che di vederla raccolta da un animo generoso. M’assicuro, ch’avrà il godimento che brama, persuadendomi, che ella non sia per stimare minor lode tra gli onori di tanti impieghi, l’essere in questo parto liberale della sua grazia. Con dedicarmeli devotissimo, resto ad augurarli ogni vera prosperità.

Di Venezia, lì 6 maggio 1637.

Di v. s. illustrissima

umilissimo servitore

Antonio Bariletti

Lo stampatore a’ lettori

A gloria de’ signori musici, ch’al numero di sei (coll’autore collegati) hanno con gran magnificenza, ed esquisitezza, a tutte loro spese, e di qualche considerazione, rappresentata l’Andromeda, e per gusto non meno, di chi non l’ha veduta, ho firmato cosa convenevole il farne un breve racconto in questa forma.

Sparita la tenda si vide la scena, tutta mare; con una lontananza così artificiosa d’acque, e di scogli, che la naturalezza di quella (ancor che finta) movea dubbio a’ riguardanti, se veramente fossero in un teatro, o in una spiaggia di mare effettiva. Era la scena tutta oscura, se non quanto le davano luce alcune stelle; le quali una dopo l’altra a poco a poco sparendo, dettero luogo all’Aurora, che venne a fare il prologo. Ella tutta di tela d’argento vestita, con una stella lucidissima in fronte, comparve dentro una bellissima nube, quale ora dilatandosi, ora stringendosi (con bella meraviglia) fece il suo passaggio in arco per lo ciel della scena. In questo mentre si vide la scena luminosa al par del giorno. Dalla signora Maddalena Manelli romana fu divinamente cantato il prologo: dopo del quale s’udì de’ più forbiti sonatori una soavissima sinfonia; a questi assistendo l’autore dell’opera con la sua miracolosa tiorba. Uscì di poi Giunone sovra un carro d’oro tirato da’ suoi pavoni, tutta vestita di tocca d’oro fiammante, con una superba varietà, di gemme in testa, e nella corona. Con meraviglioso diletto de’ spettatori, volgeva a destra, ed a sinistra, come più le piaceva, il carro. Le comparve a fronte Mercurio. Era, e non era, questo personaggio in machina; era, perché l’impossibilità non l’ammetteva volatile; e non era, poiché niun altra machina si vedea, che quella del corpo volante. Comparve guarnito de’ suoi soliti arnesi, con un manto azzurro, che le giva svolazzando alle spalle. Fu eccellentemente rappresentata Giunone dal signor Francesco Angeletti da Assisi; e squisitamente Mercurio dal signor don Annibale Graselli da Città di Castello. In un istante si vide la scena, di marittima, boschereccia; così del naturale, ch’al vivo al vivo ti portava all’occhio quell’effettiva cima nevosa, quel vero pian fiorito, quella reale intrecciatura del bosco, e quel non finto scioglimento d’acque. Comparve Andromeda con il séguito, di dodici damigelle, in abito ninfale. L’abito d’Andromeda era di color di foco; d’inestimabile valuta. Quello delle ninfe era d’una leggiadra, e bizzarra divisa a bianco, incarnato, e oro. Rappresentò mirabilmente Andromeda chi fece il prologo. Tornò in un momento la scena, di boschereccia, marittima. Comparve Nettuno, e gli uscì Mercurio nella sua mirabil machina all’incontro. Era Nettuno sovra una gran conca d’argento, tirata da quattro cavalli marini. Lo copriva un manto di color celeste; una gran barba gli scendeva al petto, e una lunga capigliatura inghirlandata d’alga le pendeva sulle spalle. La corona era fatta a piramidette, tempestata di perle. Fece questa parte egregiamente il signor Francesco Manelli da Tivoli; autore della musica dell’opera. Uscì dal seno del mare, dalla cintola infuso, Proteo, vestito a squame d’argento; con una gran capigliatura, e barba di color ceruleo. Servì di questo personaggio gentilissimamente il signor Gio. Battista Bisucci bolognese. Qui per fine dell’atto si cantò prima di dentro un madrigale a più voci, concertato con strumenti diversi; e poi tre bellissimi giovinetti, in abito d’Amore, uscirono a fare, per intermezzo, una graziosissima danza. Il velocissimo moto, di questi fanciulli talora fece dubbiose le genti, s’avessero eglino l’ali a gli omeri, o pure a’ piedi. A tempo d’una melliflua melodia di strumenti, comparvero Astrea nel cielo, e Venere nel mare. Una entro una nube d’argento; l’altra nella sua conca, tirata da cigni. Era vestita Astrea del color del cielo, con una spada a fiamme nella destra. Venere del color del mare, con un manto d’oro incarnato alle spalle. Fu graziosamente rappresentata Astrea dal signor Girolamo Medici romano, e Venere soavissimamente dal signor Anselmo Marconi romano. Si mutò la scena in boschereccia, e uscì Andromeda con la sua schiera. Sei delle sue dame, qui per allegrezza dell’ucciso cinghiale, fecero un leggiadro, e meraviglioso balletto; con sì varie, e mirabili intrecciature, che veramente gli si poteva dar nome d’un laberinto saltante. Ne fu l’inventore il signor Gio. Battista Balbi veneziano, ballarino celebre. Uscì repente di sottoterra Astarco mago, com’ombra. Era questo personaggio tutto vestito a bruno d’oro, in veste lunga, con capigliatura, e barba lunga e come neve bianca. Scettro di negromante, reggeva la destra una verga. Rappresentò degnamente questo soggetto chi fece Nettuno. S’aperse il cielo, e in uno sfondo luminosissimo, assisi in un maestoso trono, si videro Giove, e Giunone. Era Giove coperto d’un manto stellato; sosteneva la chioma una corona di raggi, e la destra un fulmine. Rappresentò celestemente questa deità chi fece Proteo. Qui per fine dell’atto si cantò prima di dentro un altro madrigale a più voci, concertato con strumenti diversi; e poi dodici selvaggi uscirono a fare, per intermezzo, un stravagantissimo, e gustosissimo ballo di moti e gesti. Non vi fu occhio che non lagrimasse il transito di questa danza. Ne fu inventore il signor Gio. Battista Balbi ballarino suddetto. Si cambiò la scena in marittima; a tempo d’una dolcissima armonia di strumenti diversi comparve da un lato della scena, una bellissima machina con Astrea, e Venere suso. Volgevasi al destro, ed al sinistro lato, come più a quelle deità aggradiva. Le uscì dirimpetto a Mercurio; e aprendosi il cielo assisté Giove nel mezzo. Fece un meraviglioso effetto questo scenone, per la quantità delle machine, e per lo successivo ordine della comparsa, e della gita. In un baleno divenne la scena marittima un superbo palagio. Fu bello e caro il vedere da rozzi sassi, e da spiagge incolte nascere d’improvviso un ben disegnato, e costrutto edificio. Figurava questi la reggia d’Andromeda, dalla quale uscì Ascalà cavaliere. L’abito di costui eccede di valuta, e di bellezza, quello di ogni altro. Comparve vestito all’usanza turca. Con mille grazie di paradiso rappresentò questo dolente personaggio chi fece Mercurio. Di repente sparito il palagio, si vide la scena tutta mare con Andromeda legata ad un sasso. Uscì ‘l mostro marino. Era con sì bello artifizio fabbricato quest’animale, che ancorché non vero, pur metteva terrore. Tranne l’effetto, di sbranare, e divorare, avea tutto di viso, e di spirante. Venne Perseo dal cielo sul Pegaso, e con tre colpi di lancia, e cinque di stocco fece l’abbattimento col mostro, e l’uccise. Era questo personaggio d’armi bianche vestito, con un gran cimiero sull’elmo; e una pennacchiera all’istessa divisa aveva il volante destriere su la fronte. Fu rappresentato questo soggetto angelicamente da chi fece Ascalà. S’aperse il cielo, e si videro Giove, e Giunone in gloria, e altre deità. Scese questo gran machinone in terra, accompagnato da un concerto di voci, e di strumenti, veramente di paradiso. Levati i due eroi, che fra di loro complivano gli condusse al cielo.

Qui la regale, e sempre degna funzione ebbe fine. Vivete sani.

Del padre sig. don Alfonso Pucinelli

All’autore, poeta, musico, e sonator di tiorba eccellentissimo.

Non più fra’ suoi confini il basso polo

provò di meraviglie un sforzo altero;

ch’entro salma mortal dall’emisfero

chiudesse un divin spirto sceso a volo.

Ceda omai ceda ogni lodato stuolo

de la prisca virtù; doni l’impero

di primato al miracolo più vero,

ch’il ciel ammira, e idolatra il suolo.

Scriva, o suoni la man; celesti lire,

paradisine frasi (ah ch’io no ‘l celo)

benedetto quaggiù ne fa sentire.

O felice stagion in mortal velo!

Angel udir senza di vita uscire,

goder quaggiù quel, che si gode in cielo.

Del sig. dottore Bartolomeo Angarani

All’autore.

Mentre su molle, e delicata cetra

la man gentil va fabbricando oggetto

all’orecchio mortal, gran Benedetto,

sovr’umano gioir a quello impetra.

Mentre regia beltà, che non s’arretra

ad altro bel, di questo uman ricetto,

spiega de la tua penna il stil perfetto

ogni vena riesce oscura, e tetra.

Godi di doppio vanto adunque il pregio;

della man, de la penna alto valore

a la fama t’invola eterno il fregio.

Quinci amico a virtù t’ama ogni core,

e con ragion; che nel tuo sen egregio

la gloria ha ‘l tempio, e la sua reggia onore.

Del signor Gio. Francesco Busenello

All’autore.

Oltre le sfere, ove di sol vestito

passeggia il sempre con la gloria a lato,

ove l’altrui memorie eterna il fato,

il tuo nome (o Ferrari) è già salito.

De la tua Andromeda invaghito

Apollo tutti i lumi suoi t’ha dato;

e di tua fama l’infaticabil fiato

col perpetuo de’ cieli ha il giro unito.

Nel lume, di tue lodi io pur vorrei

le mie muse abbellir; ch’il tuo tesoro

può circondar di perle i versi miei.

Parnaso in te conosce il suo decoro;

e con ragione un Benedetto sei,

se del tuo ferro un idolatra è l’oro.

Sonetti del signor Benedetto Ferrari

In lode de’ signori musici più celebri, ch’intervennero nell’Andromeda.

Al sig, don Annibale Graselli da Città di Castello;

che rappresentò Mercurio, Perseo, ed Ascalà.

Se pronto ambasciator per l’aria a volo

ne givi a cenni, di alcun nume, o diva,

da dolce impeto tratti ti seguiva

d’anime, e cori innamorati un stuolo.

Se dall’alto scendevi eterno polo,

e ‘l mostro reo la lancia tua feriva,

la tenzon sì mirabil riusciva,

che facevi gioir fra l’armi, e ‘l duolo.

Se spiegavi il tuo dir, nunzio dolente,

fin da le selci ne traevi il pianto,

non che dagl’occhi dell’umana gente.

Di due grandi Annibal diasi pur vanto

la prisca etate, il secolo presente,

l’un nell’armi divin, l’altro nel canto.

Per l’Andromeda

Del sig. Benedetto Ferrari; rappresentata in Venezia.

Parti fuor d’Etiopia, e fermi il piede,

ov’han liberi eroi su l’onde il regno

(peregrina infelice) e l’atto indegno

de le sventure tue teco ne riede.

Svelto il lido a seguirti esser ti crede,

e qual scena, di Giun serve a lo sdegno,

ch’in te, diva al poter, fera all’ingegno,

numi, e mostri eccitar pronta si vede.

Libra il fato i tuoi casi, e la tua sorte;

esposta al cielo, e condannata al mare

di là la vita, e di qui la morte.

Giudice l’occhio in quel momento appare,

che con Ferro celeste un guerrier forte

ti lascia in vita eternamente andare.

Don Donato Milcetti da Faenza.

Per l’Andromeda

Atto primo

Scena prima

Giunone, Mercurio.

GIUNONE

Dunque donna mortale

la mia bellezza vilipende, e scherne?

La severa Giunone,

la reina de’ nembi,

la consorte di Giove

femina vile oltraggia? e vilipesa,

e schernita rimango?

Ah pria che Febo il piè nel mar ritiri

vuò, che più d’un per me pianga, e sospiri.

Poco animato fango

con sue sozzure (o meraviglia) move

alle celesti immagini contesa;

volto cui marcir deve in sepoltura

a bellezza immortal tomba procura.

Punirò, punirò follia sì grande;

Giunon detta non sia,

se non so vendicar l’ingiuria mia.

MERCURIO

Diva, qual ira accende il divin petto?

Qual nebbia, di furore

ombra ‘l celeste aspetto?

Chi cotanto presume,

che la grande de’ numi inclita diva

oggi di pace, e di conforto priva?

GIUNONE

E di pace mi priva, e di conforto

Cassiope l’infame,

che meco osando di beltà garrire,

semina fasto in terra, in ciel martire.

MERCURIO

Cassiope (t’intendo)

d’Etiopia reina.

O superbia mortale!

Donna, ch’in beltà sale

tosto al titolo aspira di divina.

GIUNONE

Mira temeritate;

non ben paga costei

le maritime ninfe riaver deluse

per simile cagione,

a paragone con Giunon si pone;

ma cieco, ch’il piè move senza guida

tosto al piano disteso aita grida.

MERCURIO

Debile pianta, che tropp’alto sale,

al fin cade al soffiar d’aura boreale.

GIUNONE

Tu de’ numi sovrani

alato messaggero,

al gran rege, del mar or or n’andrai,

e questo l’esporrai;

che se l’onor le piace,

de la diva, de’ nembi,

un mostro il più feroce,

d’infernal possa, e di tartaree brame

(senza frapor dimora)

spinga dell’Etiopia al lito infame.

Colà vomiti, e porti

stragi, ruine, e morti.

Mai non s’arresti, di turbar quel regno,

finché assiso ad un scoglio il germe indegno

(Andromeda la figlia,

della nemica mia)

del dente suo crudel preda non sia.

MERCURIO

Diva; perdon ti chieggio,

se col mio favellar t’arreco offese;

se de la madre fu la colpa, e ‘l fallo,

la figlia non t’offese.

Che diranno le genti,

veduta l’innocenza

per man del ciel svenata,

e all’odio crudel sacrificata?

GIUNONE

Che parli d’innocenza?

L’error de la superba

ogn’un de’ suoi condanna.

MERCURIO

Mira, ch’il vel dell’odio

sovente a la ragion le luci appanna.

GIUNONE

Il mio giusto disdegno il dritto scerne;

Mercurio, ogni question se ‘n porti il vento.

MERCURIO

Cedo; sol ti rammento,

ch’il proprio d’un celeste è la pietate.

GIUNONE

Lasciar onta impunita è gran viltate.

Non s’oppone lo scoglio

sì pertinace al contrastar, dell’onda,

com’ha pietà la mente mia severa.

Vuò ch’Andromeda pera;

vattene dunque, e ‘l mio voler seconda.

Io ti prometto (e ‘l vero non ti celo)

che, se la mia vendetta oggi non segue,

sarò megera, e non Giunone in cielo.

MERCURIO

Diva, t’accheta omai;

e tregua del tuo core

porgi all’aspre tenzoni,

ch’io vado ad esequir quanto m’imponi.

GIUNONE

Ora lieta, e festosa al ciel m’invio;

la mia nemica intanto

tutte le gioie sue rinunzi al pianto.

Chi di superbia sale il giogo indegno,

non incolpi la sorte,

se poi trabocca nelle braccia ha morte.

Scena seconda

Andromeda, coro di Ninfe arciere.

ANDROMEDA

Altra ne’ vani abbigliamenti avvolta,

con aurea chioma, e inanellato crine,

ordisca rete ai cor, prigion all’alme;

io coll’asta pungente, e ‘l dardo acuto

(ove la vita con onor s’inforsa)

strazio tramo al cinghial, e strage all’orsa.

Altra sue glorie vili

si procacci col guardo;

Andromeda le sue belle, e gentili

vuol da la destra, e ‘l dardo.

Ninfe; ogn’una di voi ardita, e forte,

oggi a pugnar s’appresti

contro l’orrenda belva,

ch’empie d’orror la selva.

Cada dall’armi nostre,

e svenato, e trafitto

quel cinghial mostruoso,

per cui mesto, e dubbioso

guida gli armenti il pastorello ai paschi.

Son glorie assai maggiori

mostri atterrar, che trionfar de’ cori.

UNA DEL CORO

Sempre d’ogni tua voglia esecutrice

fia questa schiera amica;

o per erma pendice, o piaggia aprica,

per boschi, e per campagne

(ovunque andrai) ti seguirem compagne.

CORO

Di ciascuna di noi, a ogni tuo invito,

è pront’il dardo, ed è lo spirto ardito.

ANDROMEDA

O quale gioia l’anima m’ingombra

in rimirando queste

tempestate di fior spiagge odorose,

ma che vago embrion forma natura

di verdeggiante massa? qui ‘l terreno

in pianura si stende, e poco lunge

s’abbassa in valle, e là s’inalza in monte.

Qui biancheggia un ligustro,

colà verdeggia un tronco,

là sorge un bosco, e quivi sgorga un fonte.

Care selve beate

potess’io far con voi sempre soggiorno.

All’ombra d’un alloro

più agiato assai si dorme,

che sotto coltre d’oro;

e i rustici tuguri

son de’ regi edifici più sicuri.

CORO

Fra le selve non s’annida,

com’in reggia, insidia, e frode;

benché questo, e quegli rida,

nel suo cor spesso non gode;

clima rozzo, ciel silvestre

spiran sempre aure più destre.

Non ingombra pure menti

vil desio, di gemme, e d’ori;

vie più cala ne’ contenti

chi sormonta ne’ tesori;

nudità ciascun adopre,

ch’una tomba ogn’uno copre.

ANDROMEDA

Andianne, ove n’attende

de’ miei ministri l’adunata schiera;

ed or che l’orma del mio piè s’inselva

paventi ‘l mostro, e giubili la selva.

CORO

D’or le sponde e i rivi ammantino

in tu’ onor alma invittissima;

spiri l’aura soavissima,

gli augellin più dolce cantino.

Di fior vari, o prati, ornatevi,

vien Andromeda invincibile

a svenar fera terribile,

lauri, e palme a lei chinatevi.

Scena terza

Mercurio, Nettuno.

MERCURIO

Padre, e signor, de’ salsi regni, e cupi,

o dell’algose, e liquide contrade

imperator sovrano; a te mi manda

la reina de’ numi, e de le sfere;

grazia da te desia,

ch’il suo desire adempia.

E se non l’onde e i cieli,

gli umidi abissi, e gli stellanti lumi,

hanno fra lor corrispondenza i numi.

NETTUNO

Messaggero gentil, di quel bel regno,

ch’ha per mura le stelle, e tetto il sole,

Giunon che chiede, o vuole?

Brama, ch’il mar in colma oggi gareggi

co’ i zaffiri, del cielo?

O desia, che turbato

con fremito temuto

lavi ‘l volto a le stelle, e ‘l capo a Pluto?

MERCURIO

Né placido, o turbato il mar desia.

Chiede sol ella, ch’uno

de’ mostri il più feroce, il più tremendo,

ch’il mar alloggi, indirizzi immantinente

dell’Etiopia a gli arenosi liti.

Vuol ch’ad un sasso avvinta

Andromeda reina

spenga col sangue suo sete ferina.

NETTUNO

Non fia voto d’effetto il suo desire;

disponga come vuole

del salso rege, e dell’ondosa mole.

Oggi de le mie belve la più cruda,

la più feroce, ed empia

chiuderà nelle viscere colei,

ch’ella vivente aborre.

Si fian de’ corpi umani

(per servir a la dèa de’ sommi chiostri)

feretri i scogli, e sepolture i mostri.

MERCURIO

Al tuo pronto volere

ben la diva del ciel debito deve.

O qual di peste pullulante radica,

di tua grazia l’effetto,

del tuo core l’affetto,

oggi dal regno, de le stelle sbarbica.

NETTUNO

Godo, che medicina all’etra sia

l’amaritudin mia;

e che nel mio cruccioso instabil seno

posa ritrovi l’immortal sereno.

MERCURIO

Or tu imponi che tosto

esca ‘l mostro dall’umida magione,

ch’io torno in cielo a consolar Giunone.

Scena quarta

Nettuno, Proteo.

NETTUNO

A tempo giungi, o Proteo.

Deità più gradita

desiar non potea

chi del salso universo il scettro impugna.

Oggi, acciò che tu sappi,

fien gli etiopi mari

amari ascoltator d’umane strida,

tragica scena a una bellezza infida.

PROTEO

Fu quasi sempre il mar dogliosa scena,

anzi lugubre anello

a chi tentò rappresentar in quello;

e pur v’è chi fastoso, e non curante

si fida all’onde avverse.

Acciecato da l’oro

suppon gli austri frementi

zeffiretti benigni;

stima un fragile pin sodo diamante,

e le spume del mar crede macigni.

NETTUNO

Non ben paga l’umana ambizione,

di sviscerar i monti,

osa ‘l seno squarciar a la mia Teti;

ma talor poco lieti

segano i flutti i naviganti insani;

o quanti, o quanti con lor danno amaro,

ove in carne partiro, ombra tornaro.

PROTEO

Or dimmi ciò, che vuoi;

d’ogni altro algoso nume,

ch’alloggi di Nereo le salse spume,

eccomi più che pronto a cenni tuoi.

NETTUNO

Per gradir ha la dèa, ch’in ciel impera

(repentino, e veloce)

ver l’Etiopia movi

da le mie tane un mostro il più feroce.

Colà ministro mio, servo a la diva

(carnefice inumano)

squarci regia donzella a brano a brano;

e de’ purpurei suoi laceri avori

fabbrichi di Giunone

mausoleo a i dolor, tomba a i furori.

PROTEO

Farò quanto t’aggrada;

sceglier un mostro i’ voglio,

di cui più proprio albergo

fora ‘l tartareo fondo,

ch’il molle e salso mondo.

Ha coda d’angue, e branche, di leone;

sono le fauci sue fauci d’inferno,

spira lo sguardo orror, tosco la bocca;

tranne il folgor di Giove, in pezzi cade

ogni arma, che lo tocca.

Gira dovunque ei vuole

le serpentine piante,

e terrestre, e maritimo, e volante.

Questi sol col terrore

può le cittadi rivoltar in nulla,

non ch’il corpo gentil, d’una fanciulla.

NETTUNO

Or tu dunque n’andrai,

e quanto promettesti eseguirai;

ch’io penetrando i liquidi cristalli

vado a posar tra perle, e tra coralli.

PROTEO

Non sarò lento in ubbidirti, o padre.

Or all’antro m’invio,

che le squamose accoglie orride squadre.

Atto secondo

Scena prima

Astrea, Venere.

ASTREA

Dimmi, perché cangiasti,

bella madre d’amore,

i sentieri del ciel con quei del mare?

Forse per infiammare

di tua rara beltà gelido nume?

O per far, che le spume

(onuste di splender, carche di raggi

dal tuo bel guardo adorno)

empian d’invidia il sol, gli astri di scorno?

VENERE

Io qui me n’ venni per veder Nettuno,

qual spinto da Giunone

(come forse tu sai) deve oggi appunto

spedir crudo serpente

a divorar Andromeda innocente.

Troverollo, e co’ prieghi

tenterò d’impedir l’uscita al mostro,

faccia pur quest’ondoso umido chiostro

rigida e fera ogni sua deitate;

il ghiaccio nell’ardore,

la fierezza in pietate

ben sa cangiar la bella dèa d’amore.

ASTREA

Per l’istessa cagione

(bella diva) poc’anzi

ebbi lite nel cielo con Giunone;

ond’irata il piè mossi

da le superne soglie

per far passaggio in parte, ove fia d’uopo

a la regia donzella il giunger mio.

Io dèa del retto la giustizia sono;

ch’io fossi (o saria ben cosa inaudita)

com’in terra delusa, in ciel schernita.

Ma da quella, ch’io son (Vener ti giuro)

non sosterrò giammai, ch’oggi perisca

Andromeda sul fiore

dell’età sua ridente,

né ch’un drago inghiottisca

coll’equità del ciel beltà innocente.

VENERE

Te move il giusto, e me la pietà sprona

a’ sottrar dal periglio aspro, e mortale

la vergine reale.

Lo sdegno anco m’invita

a darle pronta aita,

non vuò che dov’io nacqui

peran bellezze così vaghe, e care;

non è tomba a le dive, è culla il mare.

Ah non sia mai, ch’un duro scoglio alpino,

del sangue oggi d’Andromeda lavato,

d’un macigno si cangi in un rubino.

Né fia vero, ch’un drago

(squarciando soli, e lacerando stelle)

chiuda in ventre infernal celeste imago.

ASTREA

Son le fedi del ciel fedi d’amore.

Non di rabbia e furore.

Se per mano celeste

chi è senza colpa ancor deve perire,

ove andrà l’innocente

per dimandar aiuto

al tribunal di Pluto?

La superba Giunone

dovrebbe aver riguardo

(frenando i suoi desiri empi, e crudeli)

che non son stanze di tiranni i cieli.

VENERE

Lunge menti sì felle

dal bel regno del sole, e de le stelle.

Forse forse Giunone

lieta di cotal morte non vedremo,

ch’in modo opereremo,

che l’innocente vergine non pera.

Tu col potere, et io coll’arte insieme

trarrem (schernendo chi le sfere annoia)

da spine di rigor rose di gioia.

ASTREA

Io vado; e ad esequir quanto desio

malagevol la gita anco m’alletta;

la difesa de’ buoni a me s’aspetta.

Fatto nel ciel ritorno,

e l’animo, e ‘l volere

del tonante immortal io vuò sapere.

VENERE

Ed io lo dio dell’acque

a’ ritrovar m’invio.

Oggi l’Egeo raffreni il suo rigore,

o si prepari ad avvampar d’amore.

Meraviglie sarian dure, et amare

veder due soli tramontar nel mare.

Scena seconda

Coro di Ninfe arciere, coro di Ninfe danzatrici, Andromeda.

CORO

Si rallegri il piano, e ‘l monte,

rida ‘l fior, saltelli il fonte;

vaneggi Eco per le valli

sul suo stel la fronda balli;

morto giace il fier cinghiale

(tua mercé) donna reale.

Tante voci, quante foglie

la foresta, che non scioglie?

Tante lingue, quante stelle

disnodaste o sfere belle;

per voi chiara in ogni riva

oggi Andromeda si viva.

ANDROMEDA

Ecco la fera estinta,

ecco il teschio, che quasi di Medusa,

(per meraviglia) i riguardanti impetra.

Cadde il mostro spietato,

per cui sembrar d’abisso

triste spiagge funeste

le deliziose mie care foreste.

Non più torbido è il fonte,

ma con chiari zampilli

di puro argento il bel pratel ricama.

Non più piagne, ed esclama,

timida, e sbigottita,

la villanella da una balza aita.

È franco il colle, libera la selva;

è l’armento sicur salvo il bifolco,

e all’arator non è più tomba il solco.

UNA DEL CORO

Il tuo chiaro valor, la tua virtute

(magnanima signora)

queste selve rincora,

e a gli abitanti lor reca salute.

Chi può dir del tuo strale,

chi può contar della tua destra i vanti?

Dopo lungo pugnar giacensi oppressa

de’ molossi la schiera, e degli astati

(salvo quella, ch’il piede

alla fuga fidò, non all’onore)

quando tu con gran core,

famosa arciera, e sagittaria illustre,

la saetta scoccando,

entro d’un occhio appunto

(o che bel colpo!) il mostro rio cogliesti.

Respirò la campagna

scarca del peso di sì orribil fera.

Per spiegar le tue lodi,

a null’altre seconde,

mormorò ‘l fonte, e sussurrò la fronde,

delle tue glorie i zeffiri invaghiti

altro per l’aria non sapean formare,

ch’il bel nome d’Andromeda; qual merta,

a caratter di sole,

per man del fato istesso,

nel gran foglio del ciel esser impresso.

ANDROMEDA

Non nascono gli allori

alle terrene fronti

(e gloriose sieno le prove)

se non gli pianta Giove.

Il feroce animal per me non cadde;

Giove mosse la man spinse lo strale;

senz’aita del cielo

rado giunge a buon fin opra mortale.

Ma donde ciò, che dell’estinta belva,

e del nostro gioir tace la selva?

Su su soavi omai musici cori,

con armonici strali,

dolce l’udito piaghino a’ mortali.

E di voi parte, o ninfe,

le cui piante rassembrano volanti,

colle carole accompagnate i canti.

Balletto.

CORO

Or la selva applauda al stral,

che trafisse il fier cinghial;

ogni cor lodi la man,

che svenato il stese al pian.

Colpo tal, di tanto pro

degn’arcier giammai scoccò;

come quel, ch’oggi uscì fuor

da man regia, e un arco d’or.

Fu di femina il ferir,

fu d’eroe l’invitto ardir;

nel bel sesso feminil

regnan ben cori viril.

Versa il sangue il mostro fier

su l’erboso ermo sentier;

per gran gioia, in que’ confin,

versa manna il faggio, e ‘l pin.

S’oggi ogn’un ovunque vuol

sta sicuro all’ombra, al sol,

tuo valore, tua mercé,

bell’Andromeda sol è.

Serto d’alto, e vero onor

cinga dunque il bel crin d’or;

sia al regal tuo mortal vel

destro il fato, amico del ciel.

Scena terza

Mago, Andromeda, Coro.

ASTARCO

Figlia non sbigottire,

s’improviso mi trassi a te davanti;

voler del cielo, e zelo di pietate

(anzi d’amor) qui per tuo ben mi spinse,

mi sei a cuore, amata figlia, e cara,

che dal ceppo real, onde discendi,

anch’io l’origin traggo.

Compia tre lustri appunto,

quando lo scettro, la corona, e ‘l manto

lasciai; d’intender vago

quegli arcani, che fanno

famoso un indovino, illustre un mago,

e mi ridussi in parte sì remota,

che d’uom mai non vi giunge orma, o pensiero;

ove un albergo edificato in breve,

che non invidia alle più eccelse reggie,

fortunate, e tranquille

guidate ho sempre di mia vita l’ore.

Da le cure lontan noiose e gravi,

da cui van sempre accompagnati i grandi,

a segno tal son giunto di vecchiezza

(e robusta qual vedi)

che (per vostra bontà menti divine)

del vigesimo lustro io tocco il fine.

Astarco è ‘l nome mio;

quell’Astarco son io

per magica virtù celebre, e noto;

zelante del tuo ben, figlia gradita,

del dover, dell’onor, della tua vita.

ANDROMEDA

Padre, e signor; più di stupor, che tema,

ingombra è la mia mente,

in veder qui presente

uom di tanto valor, e del mio sangue.

Vive Astarco? de’ miei

antenati famosi onor, e pregio?

Gloria dei miei grand’avi?

Vive Astarco? o beate queste luci,

ch’in te pur una volta si specchiaro,

felici queste braccia

cui si concede incatenarti il collo,

ma qual in te discerno

effetto di cordoglio, e di stupore?

Dimmi (padre) che pensi?

Fors’è presago d’alcun male il core?

ASTARCO

Sappi, ch’al bene invigilando sempre,

di te, de’ tuoi, del regno,

ieri gittai le sorti;

e vidi, ch’un influsso empio, e mortale

correr (o figlia) devi, ed oggi appunto,

non v’è (tranne sol un) riparo, o schermo,

e fuggendo s’impetra.

In questo clima sol t’è infausto il cielo.

Talché (diletta mia)

alla fuga t’accingi, e meco vieni;

se vuoi, ch’oggi il tuo piede,

che tenerello ancora

calca del mondo i campi,

nella falce di morte non inciampi.

ANDROMEDA

Oggi perir io devo,

in questo clima sol m’è infausto il cielo,

e fuggendomi teco salva sono.

O qual mi turba il core

insolito spavento?

O ciel, o dèi, ove son io, che sento?

ASTARCO

Vicino è il mal, vicina è la salute,

se tu non la rifiute.

Prendi meco il cammino:

puoi col piè calpestare il tuo destino.

S’al mio dir fé non presti,

sappi, che la gran dèa de la ragione

dal regno de’ celesti

scese poc’anzi, a mia magion se ‘n venne;

per sdegno, del tuo male,

tinta la faccia di color di rose,

la mia venuta, e la tua fuga impose.

ANDROMEDA

Infelice mio core,

anima mia, che pensi?

Dura è sempre la morte a ogni mortale,

ma in giovanile etate

durissimo è il lasciar l’aura vitale.

Canuto il legno volontier s’infiamma,

ma giovinetto amaramente abbrugia;

e stridente, e fumoso,

o per doglia, o per ira

(bench’insensato) si lamenta e piagne,

e ‘l duro suo incenerir sospira.

ASTARCO

Se tanto è grave allo spuntar dell’alba,

di nostra frale vita

ne l’Espero incontrarsi della morte,

perché l’esecuzione

della tua vita indugi?

Allor che più bramati

mancheranno i rifugi.

Dall’arco de la sorte

scoccate le sciagure

periran di magia carmi, e figure.

Quando si può si voglia;

che vicino al volere

non va sempre il potere.

UNA DEL CORO

Ah non fia ver (donna real) che sprezzi

in sì grave periglio,

del tuo grand’avo l’ottimo consiglio.

CORO

Fuggi veloce, umili ti preghiamo,

poiché se mori tu tutte moriamo.

ANDROMEDA

Chi desia la mia morte, e chi la chiede?

ASTARCO

Possente diva di pietà nemica.

ANDROMEDA

Dunque s’il ciel la vuol, come la fuggo?

ASTARCO

A la fuga, e a la morte il ciel t’appella.

ANDROMEDA

In ogni loco morte è sempre morte.

ASTARCO

Chi fa quel, ch’il ciel vuole

perir giammai non suole.

ANDROMEDA

Si dispogli d’onor chi morte teme.

ASTARCO

Brutte son l’ore de la vita estreme.

ANDROMEDA

Non peccai contro voi supreme menti,

a che bramar il fin degl’innocenti?

ASTARCO

Ahi ch’il tempo se ‘n vola,

e un’oncia di momento

vale un peso del mio, e tuo tormento.

Astarco il tuo grand’avo

è quel, che t’ammonisce, e ti consiglia.

Or che risolvi o figlia?

ANDROMEDA

Risolvo, o padre, di voler morire,

poiché la morte mia al cielo aggrada;

sovra ‘l mio capo cada

la sentenza fatal, che nulla temo.

So che nel punto estremo

la mia innocenza griderà sì forte,

che potrà fin ne cieli, e negli abissi

sbigottir gli astri, e spaventar la morte.

ASTARCO

O infelice, che sento?

Lasso! qual scampo all’innocente or resta?

Gittata è l’opra, e la fatica mia,

ch’a rapirla non val forza, o magia.

ANDROMEDA

Padre il mio duro fin, deh, non t’aggreve,

al fonte de la morte ogn’uno beve.

CORO

O ciel, o dèi, aita a tanti guai;

e ‘l gel d’ostinazion rigida, e dura,

ch’a la regia donzella il seno indura

con calor di pietà struggete omai.

ASTARCO

Fuggi, o rimanti, figlia,

tanta pietà di te l’alma m’ingombra,

ch’io vuò sempre seguirti, e corpo, ed ombra.

ANDROMEDA

Deh non più pianti, o padre,

o fida schiera amica!

Per le lagrime vostre,

gonfie d’affetto, e d’amarezza piene,

più fera a nuoto la mia morte viene.

Andianne al tempio a render grazie al cielo,

dell’estinto cinghiale.

ASTARCO

Et a pregarlo con divoto zelo,

che l’ira freni al tuo destin mortale.

CORO

O ciel, o dèi, aita a tanti guai;

e ‘l gel d’ostinazion rigida, e dura,

ch’a la regia donzella il seno indura

con calor di pietà struggete omai.

Scena quarta

Giove, Giunone.

GIOVE

Chi sovra gli altri impera

dée con giusta bilance

l’opre contrapesar di cui si sia,

e a i devoti, e a i ribelli

rettamente partir grazie, e flagelli.

Ma per lo più dev’esser mite un dio;

troppo sono possenti

le mondane cagioni

da far dal dritto traviar le genti.

Giunon placida riedi;

frena le voglie tue crude, e rubelle,

nidi non son di ferità le stelle.

L’ire, e gli sdegni tuoi vadan altrove,

stan con Pluto le furie, e non con Giove.

GIUNONE

Può ben Giunon Giove lasciar, e ‘l cielo,

ma lo sdegno lasciar non può Giunone.

La sete della rabbia non estingue

altro liquor, che l’inimico sangue.

Pria negli abissi splenderan le stelle,

e tufferassi il sole in Flegetonte;

sarà prima di furie il ciel adorno,

che privo di vendetta il mio gran scorno.

GIOVE

Ah non sia ver, che morte,

per adornarne un drago,

dell’Etiopia ‘l fior recida, o sterpe;

né ch’a un corpo reale,

di tomba d’oro in vece,

formi sozza magion ventre di serpe.

Diva segui ragion, tempra il rigore,

regna in ciel il dover, non il furore.

GIUNONE

Seguo ragion, mentre castigo i rei.

GIOVE

Non è rea chi tu sai.

E ‘l punir gl’innocenti è tirannia.

GIUNONE

A’ grandi il tutto lice,

a’ dèi nulla disdice.

GIOVE

Oprano sempre rettamente i numi.

GIUNONE

Or dunque operar male non poss’io.

GIOVE

Allo sdegno crudel, ch’in te discerno

diva non sei del ciel, ma dell’inferno.

GIUNONE

Nella mia mente è rea chi morta voglio.

GIOVE

La sua bella innocenza in seno accoglio.

GIUNONE

Ove l’odio comanda il giusto serve.

GIOVE

Se vaga d’odio sei,

lascia i buoni, odia i rei.

GIUNONE

O innocente, o innocente, o buona, o ria,

diva qual io mi sia,

dell’abisso, o del cielo,

(rabbia pazienza la giustizia, e ‘l zelo)

morirà la malvaggia.

GIOVE

Ben se’ tu poco saggia.

Tanto di te presumi? e dove lasci

l’onnipotenza mia? e non t’avvedi

chi se’ tu chi son io?

Non sai, che de le stelle, e dell’inferno,

de la terra, e del mar l’arbitro sono?

Io con un cenno sol movo, ed acqueto

i nembi, e le procelle,

e lampeggiar fo il sol, rider le stelle.

Ergono riverenti al nume mio

d’ogn’intorno le genti altari, e tempi.

Non v’è cosa creata,

o spirante, o insensata,

che non tema di Giove onnipotente,

a questa destra il folgore s’aspetta;

e delle deitati

niuna pareggia il mio sublime stato;

da me dipende la natura, e ‘l fato.

GIUNONE

Signor, se ‘l tutto puoi

(non m’annoiar tu più) fa’ ciò, che vuoi.

Movi in aiuto a le deserte arene

(che tardi omai?) col folgore tonante;

una femmina vil vesti di gioia,

e una diva immortal cingi di pene.

L’infame a morte togli;

teco la guida, e per maggior sua gloria

inciela i mari, e imparadisa i scogli.

GIOVE

Non più diva non più; quel ch’è prescritto

de la regal fanciulla

ne’ registri del cielo il fato ha scritto;

voler no ‘l cassa, e niun poter l’annulla.

Atto terzo

Scena prima

Astrea, Venere, Mercurio, Giove.

ASTREA

Io spinsi il dotto mago

a la nobil donzella;

e l’animo presago

spera dal suo valor lieta novella.

VENERE

Io sossopra voltai l’onde spumanti;

ma da Nettuno allontanato il mostro

altro far non potei, che del suo chiostro

rendermi servi i flutti, e i numi amanti.

ASTREA

La giustizia è possente;

spero che giunga a fine il mio desire,

chi seco ha la ragion non può perire.

VENERE

Anch’io ciò spero; è la bellezza un fonte,

ch’ogni alma accende d’amorosa sete;

trovar non puossi a un cor più dolce rete,

ch’un labbro porporin, stellato un fronte.

ASTREA

Di Giove ancor non ho il parer compreso,

ch’irato, e affettuoso,

tra ‘l ragionevol senso, e l’amoroso,

la superba Giunone il tien sospeso.

VENERE

Vedrai, ch’anch’egli a favorir rivolto

sarà ‘l nostro parere,

sprezzar il giusto, e ‘l bel non è dovere.

ASTREA E VENERE

Dolce speme il cor allettane;

venga men

lo venen,

di Giunon, ch’in ciel infettane.

Lieta fa la donna amabile;

varia ancor

astro tenor;

la fortuna non è stabile.

Ben contenti sien i superi,

che ragion

da un dragon

la real vergin ricuperi.

Da quel ciel dunque il vel nubile

fugga a vol;

ogni duol

si converta in gaudio, e ‘n giubilo.

MERCURIO

Dive festose, e liete,

ond’il contento, e ‘l gioir vostro avete?

Forse Giuno placati i suoi furori,

per la morte d’Andromeda infelice,

le sue gioie comparte ai vostri cori?

Ah ben è ver, che dell’irata dèa

ammorzar si dovea la rabbia ardente,

ma non col sangue mai d’una innocente.

Infelice donzella!

Poc’anzi co’ begli occhi,

di più soli ornò il mondo,

e col bello cangiò, del vago viso

la terra in paradiso,

or coll’ossa spolpate, e con il sangue,

del mar crudo, e maligno

lastrica un lido, e imporpora un macigno.

GIOVE

Morta non è la regia figlia ancora,

né ‘l tonante, del ciel vuol, ch’ella mora.

Or chi fia tanto audace, che d’opporsi

al genio mio si prove,

s’onnipotente è Giove?

Vanne Mercurio or ora,

e ‘l cavalier dal corridor alato

(Perseo) ritrova, e dille,

ch’immantinente a la deserta spiaggia,

che l’infelice Andromeda raccoglie,

l’armi rivolga, e ‘l core.

Il drago ancida, avvivi l’innocenza;

distrugga l’impietà, Giove consoli,

e la vergin dolente a morte involi.

MERCURIO

Di servirti (o signor) tanto m’appago,

tanto de la salute

dell’innocente vergine son vago,

ch’ad eseguir il tutto

volo con maggior fretta,

ch’il rattissimo piè d’una saetta.

ASTREA

Signor; più rettamente

oprar non si potea;

sorte saria troppo spietata, e rea,

che per pascer serpenti

generasser le genti;

e insopportabil fora, l’innocenza

(ch’abbellisce del ciel l’eterno chiostro)

veder gioco di morte, esca d’un mostro.

VENERE

Ah con ragione custodir ben devi

(padre, e signor) la nobile donzella;

che quanto vaga, e bella,

innocente non meno,

merita non, ch’un drago,

ma ch’un cieco fanciul le piaghi il seno.

GIOVE

Quanto fei, quanto volli

(per dover, per pietate) a me diletta;

ma la gioia maggiore

or si fa nel mio core,

ch’ho i desir vostri consolati, o dive.

Già scende all’erma riva il guerrier forte,

il celeste campione,

ed estinto il dragone

la donzella real sottraggo a morte.

Or ivi, ch’indugiate?

Vivete liete, e su nel ciel tornate.

ASTREA E VENERE

Diamo a Giove tutt’amor

ogni gloria, ed’ogni onor;

egli giusto, egli leal

tutto regge e tutto val.

Senza Giove fora il ciel

poco buon, e poco bel;

fanne tu fede Giunon,

che la vuoi contro ragion.

Diamo a Giove tutt’amor

ogni gloria, ed’ogni onor;

egli giusto, egli leal

tutto regge, e tutto val.

Scena seconda

Ascalà.

O patria, o regno, o figlia? o sovra ogni altro

colmo d’affanni, e di calamità

dolente, e miserabile Ascalà.

Io de’ fidi il più fido

alla reggia funesta,

io sventurato sono

nell’esterminio suo vivo rimaso?

O fiero giorno, o memorabil caso.

Deh mi s’apra ‘l terren sotto le piante,

acciò che quella requie,

che mi nega de’ vivi il duro regno,

a me doni, ed apporti,

la region de’ morti.

Infelice reina

a che il ciel ti destina?

A saltellar d’un serpentino ventre

le voragini cupe,

di gloria d’una reggia, ludibrio d’una rupe,

fu celeste furore,

o pur umano errore,

ch’a questa patria spinse orribil drago

ch’empiendola di lutto

non lasciò volto lieto e ciglio asciutto?

Voce fu dell’abisso, o pur del cielo

quella, che dall’oracolo s’intese,

che per scansar l’offese,

dell’orrido serpente,

le si dovesse dar a divorare

(a un duro scoglio incatenata in mare)

del re la figlia, Andromeda innocente?

Fu zelo di pietate

(donna virile, e forte)

che volontaria ti condusse a morte?

Ah che per lo risparmio di tua vita,

e del tuo corpo virginale, e degno

era una città nulla, e poco un regno.

Ad ogni modo la tua patria cade.

Senza del tuo sostegno

vaneggiano le genti,

traballan gli edifici.

Le matrone, e le vergini infelici

(orfane del suo sole

ch’all’occaso, di morte ora soccombe)

urtano ne’ feretri,

inciampan nelle tombe.

Bandì dal nobil suo carcer terreno

la grand’anima, Astarco,

trafitto di sua man l’antico seno.

L’afflitta genitrice

per soverchio dolor è fatta insana;

e ‘l mesto genitore

su le piume real languendo more.

Ahi nostra vita di miserie piena,

a noi (fuor che nel ciel) non mai serena.

Ben fu del tuo regnar la condizione

malvaggia, empia, e ferina,

sfortunata reina!

Avendoti a servir per gemme, ed’ostri

ferri, e macigni, e per tua reggia i mostri.

Vedransi (ahi dura vista)

oggi dell’ocean le salse vene

trionfar di più soli;

di stille di rubino

tempestate l’arene;

d’un bel corpo divino

sazi ferini orgogli;

di ciocche d’oro inanellati i scogli.

Addio patria infelice!

Reggia funesta addio.

Lo scettro, che di te regger poss’io

(lieto) ad altri rinunzio.

Altri pur goda il transitorio onore

infelice è il regnar ove si more.

Scena terza

Andromeda al sasso.

Nacqui, convien morire;

bocca, che sugge di due mamme il latte

non può fuggir l’assenze della morte.

Chi nella cuna inciampa

finalmente a cader va nella tomba.

O vita quai n’apporti

fuggitivi diletti,

s’appena nati se n’andiam tra morti.

Ahi mondo lusinghiero,

quanto son vane le grandezze tue!

Poco dianzi posai su regia sede,

e col piè calpestai dorato soglio,

ora premo l’arena,

ed è mio trono un scoglio.

De’ genitori miei, del regno mio

la sola gioia fui, l’unico oggetto,

or la delizia d’un dragon son io.

O ciel, che fai, che tardi,

che per pietà spietato

con un fulmin il sen non mi percoti,

prima, che d’un serpente

mi franga il duro dente?

Ah ch’il cielo mi crede

per soverchio martir cangiata in sasso;

e le saette sue son de’ maligni

bene spesso flagel, non de’ macigni.

Andromeda che pensi?

Se tu pensi al morire

raddoppi il tuo martire.

S’all’inclemenza pensi de le stelle

ti fai del ciel ribelle.

Se la mente rivolgi al regno antico,

al fine per natura

cangia il regno chi regna in sepoltura.

Se t’affisi nel fiore di tua vita,

sul più bel del germoglio arido fatto,

per fatal cruda sorte

sempre la vita nostra

(ancor ch’acerba a gli anni)

è matura a la morte.

O mari, e che vi feci? ch’una belva,

perché mi divorasse, generaste?

Dite, son così degni i vostri mostri,

che meritin per cibo i corpi umani?

E voi onde crucciose, e flutti insani,

ch’oggi del sangue mio tanto gioite,

in che Andromeda mai v’offese, e spiacque?

Lassa: che per tributo il mar desia

i torrenti di sangue, e non più d’acque.

Misera, e sfortunata,

a chi mi volgo per rifugio, o scampo?

Alle pietose genti,

s’a quest’infausta arena

altri non giungon mai,

che procelle, o serpenti?

Dirò le mie ragioni a questa rupe,

ch’oggi del sangue mio debb’esser tinta?

S’altro senso non ha che di tenermi

al suo marmoreo sen stretta, ed avvinta?

Chiederò a’ venti, ed a quest’onde aita?

Se col volo, e la fuga

io son da lor schernita?

A te mi volgo, o cielo;

a te ricorro co’ la mente in modo,

che beatificati i pensier miei

spero addolcir l’aspre mie doglie, e dure,

e di gloria vestir le mie sventure.

Già l’orecchio mi fere

del fero drago il sibilo tremendo;

ma tua pietà m’affida,

che, se ben del mio corpo

pia sepoltura un mostro,

pace lo spirto avrà nel tuo bel chiostro.

Qui esce il drago.

Scena ultima

Perseo, Andromeda, Giove, coro de’ Dèi.

PERSEO

Non temer, non temer donna reale;

il cor rinfranca e la beltà smarrita,

ecco la mia vittoria, e la tua vita.

Segue la battaglia, e morte del mostro.

PERSEO

Ora spezzar conviene

queste dure catene.

Itene indegne all’infernal fucine,

ch’ardiste imprigionar membra divine.

Non più mesta, e pensosa,

ma ridente, e festosa (o bella mia)

rasserenati de’ begli occhi i rai

(in cui amor s’asconde)

fa di più soli lampeggiar quest’onde.

Mira te sciolta, e que’ legami rotti,

che fur delle tue braccia aspri monili;

ma mira ancora come l’alma, e ‘l core

co’ i lacci del tuo crin m’annoda amore.

Morio per la mia man l’orribil fera;

mira fatto amoroso agonizzante

(colpa de’ tuoi begli occhi) il trionfante.

O miracolo novo!

Da un duro scoglio ogni mio ben vien fora,

e un avanzo di morte m’innamora.

ANDROMEDA

Celeste eroe; la tua bontà poteo

a un sepolcro spirante

furar questo cadavere, che solo

di vivo ha in lui la maraviglia, e ‘l duolo,

la tua bontade ancora

(poich’i defunti idolatrar ti piace)

qual più l’aggrada, le dia requie, e pace.

PERSEO

Sarà tua requie, e pace

l’esser oggi nel ciel mia diva, e sposa;

riedi, deh, riedi omai lieta, e festosa.

Non ingombri, od oltraggi

la bella faccia tua doglioso velo;

crederanno le genti,

mirando il tuo bel viso,

che sia loco di pene il paradiso.

ANDROMEDA

O ciel, o dèi, e che favor son questi?

Passar dai scogli a i numi,

dal feretro a le nozze,

da la morte ad’amor, dal mar al cielo?

Così va chi con scudo, d’innocenza

può i perigli affrontar del mondo infido.

Ma qual grazie (o signor) saran bastanti

a riconoscer mai favori tanti?

GIOVE

Al ciel alme gradite;

de’ vostr’almi imenei

pronube sian le stelle, auspici i dèi.

Venite omai venite;

in questi seggi aurati

chiedonvi amici i numi, amici i fati.

Il gran Giove il consente;

Giunone qui presente

(al fin fatta pietosa alle mie preci)

arride ai vostri onori, anime liete.

GIOVE

Godete omai godete

entro gli eterni scanni

l’infinita mercé, de’ brevi affanni.

CORO

Godete omai godete

entro gli eterni scanni

l’infinita mercé, de’ brevi affanni.

Fine del libretto.